威廉·亞歷山大的影響如此深遠(yuǎn),以致于在西洋中國(guó)史畫的領(lǐng)域里,他具有一代宗師的地位;盡管如此,過去兩百年間,中國(guó)文史界和美術(shù)界對(duì)這位大人物卻全然陌生,直到近10年,一些書籍介紹馬嘎爾尼使華的相關(guān)著作時(shí),才順便提到威廉·亞歷山大,同時(shí)將他的畫作當(dāng)成小型插圖,點(diǎn)綴在不同的頁面,作為文字的注解。簡(jiǎn)言之,威廉·亞歷山大描繪乾隆盛世中國(guó)的畫作問世兩百年以來,中國(guó)人尚未以一種精確的方式介紹這位堪稱不朽的畫家和作品。

2009年,威廉·亞歷山大的原版彩色銅版畫48幅在北京今日美術(shù)館展出。這是他的原作問世兩個(gè)世紀(jì)后,首次在中國(guó)土地上面對(duì)社會(huì)大眾。

18世紀(jì)末,資本主義在英國(guó)不斷擴(kuò)張,促使英王喬治三世急于尋求一個(gè)新的市場(chǎng),而東方的古老帝國(guó)中國(guó),正是絕佳的選擇。經(jīng)歷1788年失敗的卡斯卡特使團(tuán)后,1792年,喬治三世決定以為乾隆皇帝祝壽為名派出使團(tuán),他任命馬嘎爾尼勛爵為正使,喬治·斯當(dāng)東爵士為使團(tuán)秘書和副使。使團(tuán)成員近700人都是各領(lǐng)域的專家,如哲學(xué)家、外科醫(yī)師、機(jī)械專家、畫家、木匠、鐘表匠、裁縫、園丁、樂師、翻譯等。

最初使團(tuán)被乾隆皇帝認(rèn)為是前來納貢而受到禮遇,不僅一路上由沿途衙府供應(yīng)肉菜米面,還受到搭設(shè)彩牌樓等高規(guī)格的禮遇,但在拜見乾隆皇帝的禮儀問題上雙方初顯不快,加之英政府提出開放舟山、寧波、天津等地通商,并要求在舟山和廣州為英國(guó)人劃一小島使用,乾隆皇帝對(duì)此不悅。

使團(tuán)一行短暫訪問后就被要求返回,他們只好整理行李回航。雖然從馬嘎爾尼身負(fù)的使命來說,此次中國(guó)之行是失敗的,但使團(tuán)成員回國(guó)后所留下來的紀(jì)錄,以及制圖員威廉·亞歷山大所創(chuàng)作的大量中國(guó)印象的畫作,毫無疑問,對(duì)后世具有巨大的文史意義。

盡管馬嘎爾尼使團(tuán)出訪中國(guó)的外交以及商業(yè)目的失敗,但對(duì)英國(guó)國(guó)內(nèi)的普通民眾來說,這仍然是前往東方神秘古國(guó)并成功歸來的傳奇冒險(xiǎn)之旅。作為當(dāng)時(shí)最大規(guī)模的訪華使團(tuán),英國(guó)民眾都期待成員著書介紹此次所見所聞,此一訴求背后巨大的商業(yè)利益,讓使團(tuán)成員中至少9人有留下日記或見聞錄存世。

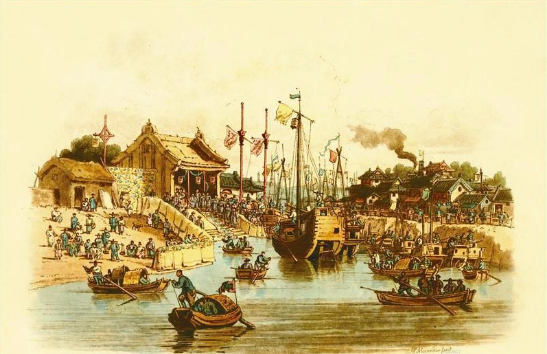

在訪華使團(tuán)繪圖員亞歷山大的畫作在團(tuán)員見聞出版物上公開后,英國(guó)掀起不小的中國(guó)熱,不少畫家都受其影響而前往中國(guó)創(chuàng)作。英國(guó)畫家喬治·錢納利于1825年來到澳門,并游訪東南沿海的一些城市,創(chuàng)作了一系列油畫作品。他在澳門的時(shí)候收了一位中國(guó)學(xué)生林呱,正是從林呱開始,西方繪畫中的透視、明暗效果等開始影響中國(guó)的外銷畫,造就了新呱、煜呱等重要的外銷畫家。

威廉·亞歷山大(1767—1816),生于英國(guó)肯特郡一個(gè)名叫梅德斯通的小鎮(zhèn),他的父母經(jīng)營(yíng)一家造馬車的作坊,盡管是工匠家庭出身,但是亞歷山大的父母很重視對(duì)子女的教育。亞歷山大從小就學(xué)習(xí)繪畫,1782年15歲的亞歷山大離開家鄉(xiāng)前往倫敦學(xué)畫,1784年進(jìn)入當(dāng)時(shí)英國(guó)最有名的皇家美術(shù)學(xué)院,7年后畢業(yè)。亞歷山大畢業(yè)后第二年,在他的啟蒙老師伊博森推薦下成為馬嘎爾尼使團(tuán)的一名繪圖員。伊博森正是1788年英國(guó)派遣的卡斯卡特使團(tuán)的隨行畫家。

其實(shí),亞歷山大并沒有全程跟著使團(tuán),例如他沒有參與熱河之行,從杭州到廣州的返鄉(xiāng)之行又被安排乘船走海路,錯(cuò)過了一路亮麗的風(fēng)景。盡管如此,亞歷山大在回國(guó)后還是根據(jù)自己的素描及同伴的描述,繪制了他錯(cuò)過的長(zhǎng)城、熱河及江南風(fēng)光的水彩畫,若不了解背景,這些作品一定會(huì)被認(rèn)為是經(jīng)由畫家親眼所見而作。

亞歷山大回到英國(guó)后,每年都會(huì)拿出數(shù)幅水彩畫到皇家學(xué)院舉辦畫展,十年間他共舉行了16次畫展,其中前13次均與中國(guó)相關(guān)。而今,在世界各地的公私博物館、圖書館和私人收藏中,大約有3000幅亞歷山大的作品存世。

綜觀亞歷山大的作品,從其中國(guó)題材作品的精確與細(xì)致,可以看出他對(duì)中國(guó)及中國(guó)人觀察之敏銳,也說明在18世紀(jì)末到19世紀(jì)初,中國(guó)已經(jīng)成為英國(guó)乃至于歐洲重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。使團(tuán)來華之前做了大量功課,他們對(duì)另一種文明的觀察角度以及探索的深度,是當(dāng)時(shí)保守封閉的中國(guó)人遠(yuǎn)不及的。使團(tuán)成員在旅行過程中對(duì)中國(guó)人的生活、生產(chǎn)方式的詳實(shí)記錄便是一個(gè)例證,如對(duì)船閘、水車這類充滿中國(guó)智慧的裝置的考察,包括了對(duì)外觀的如實(shí)描繪和對(duì)功能的簡(jiǎn)述。

當(dāng)時(shí)中國(guó)人對(duì)西方文明的態(tài)度,從使團(tuán)帶來的禮物的遭遇可見一斑。英王送給乾隆皇帝的精密儀器、快膛槍等當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的科技成果被當(dāng)作工藝品,擺在圓明園正大光明殿的角落里,直到1860年英法聯(lián)軍攻進(jìn)圓明園的時(shí)候,這些“貢品”仍然完好無損地?cái)[在那里,六十多年來都沒有人動(dòng)過。

從鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)起,曾經(jīng)輝煌的中華帝國(guó)就陷入了泥潭,舉步維艱,早年馬嘎爾尼使團(tuán)泛海攜來的那些“貢品”,本可以作為打開近代化之門的一把鑰匙,然而直到走投無路時(shí),中國(guó)人才意識(shí)到可以“西學(xué)為用”,而此時(shí)即便是奮起追趕,也已錯(cuò)失近一個(gè)世紀(jì)的發(fā)展良機(jī)。

西方世界通過亞歷山大這個(gè)西方人的眼睛和畫筆了解中國(guó),18世紀(jì)末開始盛行的外銷畫,則是通過中國(guó)人的畫筆向西方世界展示中國(guó)。威廉·亞歷山大有關(guān)中國(guó)的精美畫作的傳播,在歐洲掀起了一股中國(guó)風(fēng),來到中國(guó)的水手和商人都熱衷帶回一些可以展現(xiàn)中國(guó)的藝術(shù)品,這使得外銷市場(chǎng)上對(duì)用西畫技法表現(xiàn)的中國(guó)風(fēng)俗大為渴求。