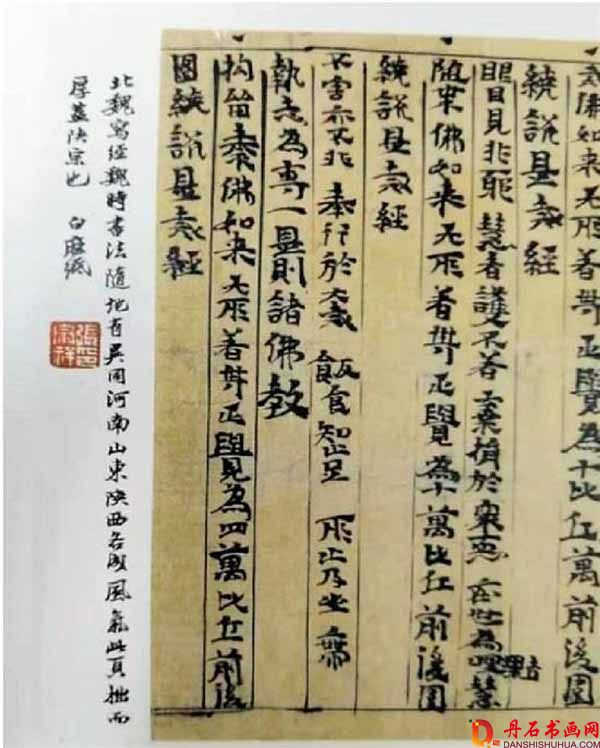

附圖1 東晉寫本《十誦比丘尼波羅題木叉戒本》局部并張宗祥跋,浙江省博物館藏

20世紀(jì)最后20年以來,書法界對敦煌遺書中藝術(shù)資源的借鑒與利用,逐漸開明,但也爭議寖多。其實(shí),在20世紀(jì)初期新學(xué)術(shù)氛圍中成長起來的一代書家,在20世紀(jì)中后期已經(jīng)曾對敦煌遺書進(jìn)行了深具書法學(xué)術(shù)意義的探究。本文以張宗祥與沙孟海兩位先生為例,圍繞他們對敦煌遺書的書學(xué)認(rèn)識作一簡要論述。

需要說明的是,張宗祥、沙孟海兩位先生的有關(guān)論述,多與浙藏敦煌文獻(xiàn)有關(guān)。杭州是敦煌學(xué)研究的重要基地之一,不僅原杭州大學(xué)(現(xiàn)浙江大學(xué))有中國大陸的三大敦煌學(xué)研究中心之一,而且浙江省博物館(以下簡稱浙博)的敦煌文獻(xiàn)藏品頗有特色。而浙博館藏敦煌文獻(xiàn),與張宗祥、沙孟海兩位先生皆有深厚淵源。張宗祥(1882-1965)自1950年3月起一直擔(dān)任浙江圖書館館長,浙博館藏敦煌文獻(xiàn)90%以上曾是張先生的舊藏;沙孟海(1900-1992)長期供職于浙博,先后任浙博歷史部主任、名譽(yù)館長,對館藏敦煌文獻(xiàn)多曾寓目。兩位先生均是著名的文史學(xué)者和書法大師,深有交誼,且為前后擔(dān)任西泠印社社長,因此,他們對于敦煌遺書書法藝術(shù)的認(rèn)識是有很好的學(xué)術(shù)價(jià)值的。

毛昭晰主編《浙藏敦煌文獻(xiàn)》前言有云:“如浙江圖書館前館長張宗祥先生曾將其妥藏的敦煌寫卷稱為‘敦煌片羽’,并作過若干題跋,今浙江省博物館的一百五十五件藏品即為張先生原藏。”全編共收藏品200余件,浙博館藏占176件,其中155件為張宗祥先生的舊藏。因?yàn)榫幾搿墩悴囟鼗臀墨I(xiàn)》而調(diào)查浙博館藏之品的時(shí)間,據(jù)該書序言可知為1998年至1999年下半年前。根據(jù)參與其事的敦煌文獻(xiàn)研究專家黃征在其主編的《浙藏敦煌文獻(xiàn)校錄整理》一書的序言中回憶:“大家在浙江博物館、浙江圖書館等公立機(jī)構(gòu)進(jìn)行普查,結(jié)果大有發(fā)現(xiàn),例如浙江博物館的紙質(zhì)藏品登記冊上查到‘唐人寫經(jīng)殘片一大包’,打開一看,大家都驚呆了,原來是著名學(xué)者張宗祥先生整理的七十多個(gè)敦煌寫經(jīng)經(jīng)袟、引首之類的殘片,而且明確注明出自敦煌。原以為浙藏敦煌文獻(xiàn)數(shù)量不多,經(jīng)過查找,居然數(shù)量達(dá)到了200多個(gè),而且內(nèi)容豐富,名家收藏題跋,頗能引人入勝。”

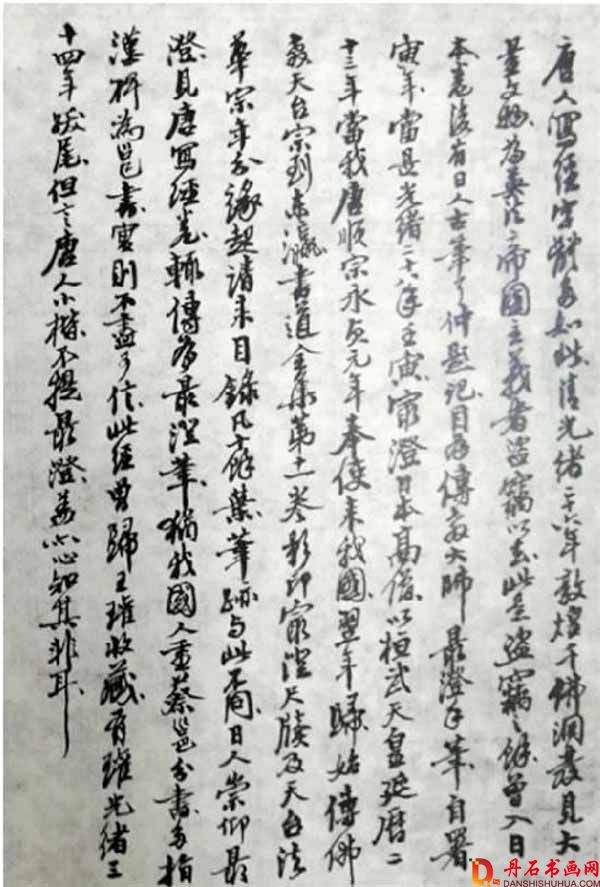

張宗祥題跋文辭長短不一,其中較長者如跋《十誦比丘尼波羅題木叉戒本》,明確關(guān)注了該寫本的書法藝術(shù)價(jià)值:“北魏寫經(jīng)。魏時(shí)書法隨地有異同,河南、山東、陜西各成風(fēng)氣。此頁拙而厚,蓋陜宗也。白麻紙。”(見附圖1)更多僅作“抄經(jīng)賬目”“詩”“詩中賬本”等內(nèi)容、文體的審定?!墩悴囟鼗臀墨I(xiàn)》卷首一幀彩圖中有沙孟?!短茖懨罘ㄉ徎ń?jīng)卷》《唐寫妙法蓮花經(jīng)精品》題簽,雖未署名,當(dāng)令人一望可知確是沙先生手跡;而在浙藏《大般若波羅密多經(jīng)卷第六十七·初分無所得品》后有另紙題跋一則(見附圖2),集中論書,篇幅尤長,此跋后收錄于《沙孟海論書文集》,注明時(shí)間為1975年。王宏理認(rèn)為:“估計(jì)當(dāng)年處境欠佳的沙氏在作藏品目錄時(shí)有些感想,但只能另寫一紙,且不敢署名。”

張宗祥、沙孟海兩位先生對敦煌遺書的書學(xué)價(jià)值的認(rèn)識,并非僅限于這些題跋,而是較為廣泛地貫徹于他們的書學(xué)論著中。

附圖2 沙孟海另紙跋浙藏《大般若波羅密多經(jīng)卷第六十七·初分無所得品》

張宗祥《論書絕句》有《唐人寫經(jīng)》一首,自注有云“所見唐人寫經(jīng)凡八千卷”,數(shù)量實(shí)在極為驚人,何以有此機(jī)緣?《〈冷僧自編年譜〉簡編》“1919年38歲”條有記:“任京師圖書館主任。圖書館集外閣殘遺、文津《四庫》、敦煌經(jīng)卷諸珍品及普通書籍而成,隸于教部。……而敦煌寫經(jīng)七千余卷字,傳者盡屬硬黃,又足證古人喜書素絹,實(shí)為愛用光紙之故。”京師圖書館(現(xiàn)中國國家圖書館)所藏敦煌遺書的來源,據(jù)《國家圖書館藏敦煌遺書·前言》記:“敦煌遺書的發(fā)現(xiàn)沒能得到中國有關(guān)人士的重視,一些外國探險(xiǎn)家卻聞風(fēng)而來,以種種不光彩手段騙得大批敦煌遺書與其他文物,捆載以去。迨消息傳到北京,在學(xué)者們的呼吁下,1910年,清政府學(xué)部咨甘肅學(xué)臺(tái),令將洞中殘卷悉數(shù)解京,移藏部立京師圖書館,亦即今天的中國國家圖書館。”當(dāng)時(shí)京師圖書館從中挑選較為完整者,編為8679號。

張宗祥先生的書學(xué)論著主要有《書法源流論》《論書絕句》《臨池一得》等存世。雖不甚多,但書學(xué)主張已表露無遺?!墩摃^句》中另有《康有為》一首:“廣列碑名續(xù)《藝舟》,雜揉書體誤時(shí)流。平生學(xué)藝皆庬亂,似聽鄒生說九州。”自注云:“南?!稄V藝舟雙楫》一書羅列碑名,極少名論,幾類碑目。其平生所書雜揉各體,意或欲兼綜各法,竊其歸,實(shí)一法不精。……予曰:‘一字之中,起筆為行,轉(zhuǎn)筆或變?yōu)樽`,此真一盤雜碎,無法評論。’”而康有為對自己“雜揉各體”的書法極為自得,晚年作《天青室白行書七言聯(lián)》并長題云:“自宋后千年皆帖學(xué),至近百年始講北碑。然張廉卿集北碑之大成,鄧完白寫南碑漢隸而無帖,包慎伯全南帖而無碑。千年以來,未有集北碑南帖之成者,況兼漢分、秦篆、周籀而陶冶之哉!鄙人不敏,謬欲兼之??涤袨?。”再題曰:“鄙人創(chuàng)此千年未有之新體,沈布政子培望而識之,鄭叔問識而奪之,移贈(zèng)翰臣,得人哉!”康有為(南海)、沈曾植(子培)、鄭文焯(叔問)等人清末民初書壇的影響極大,其時(shí)的碑學(xué)思潮極大豐富了書法取資的視野,導(dǎo)致用筆集大成式出現(xiàn),試圖突破傳統(tǒng)二王帖學(xué)體系。沙孟海先生在《清代書法概說》中認(rèn)為:康有為《廣藝舟雙楫》對當(dāng)時(shí)書法界有“發(fā)蒙振聵”的作用,“這本書一百年來毀譽(yù)參半,今天我們實(shí)事求是,應(yīng)該肯定他領(lǐng)先宣傳啟迪之功,至于他提出的有些論點(diǎn),當(dāng)然有時(shí)代的局限性,具體問題應(yīng)該作具體分析。”沙先生一生的書學(xué)主張受《廣藝舟雙楫》影響深刻,雖在早年《近三百年的書學(xué)》及晚年行文中對康氏此書若干觀點(diǎn)有所辯駁,而實(shí)旨在回應(yīng)外界對此書之駁難。今天,我們應(yīng)該要充分主要到敦煌遺書的發(fā)現(xiàn)之時(shí),正是碑學(xué)大纛高舉之際,舍此背景而論敦煌遺書在發(fā)現(xiàn)之初未能受到當(dāng)時(shí)書壇的足夠重視,無疑有失偏頗。

張宗祥先生書法一生致力李邕最多,所得亦深,而錢君匋《我和張閬聲先生》整文中皆言學(xué)董其昌字,不及李北海,可謂獨(dú)具只眼。張氏晚年自編年譜有云:“海內(nèi)談書法,除老友尹默外,恐不多矣!尹默功過予,資秉遜予。”自此張氏書學(xué)理路已很清楚,與沙孟海不走趙孟頫、董其昌“二王舊路”,直接上參鐘繇、索靖者不同,即康有為《廣藝舟雙楫》所稱“舊學(xué)”。

張宗祥先生對敦煌遺書的看法在晚年《論書韻語》開篇有云:“我欲師晉人,晉帖鉤摹神已損;我欲師宋人,宋賢規(guī)范去晉遠(yuǎn)。平生自許有墨緣,真跡八千曾披看,雖為寫經(jīng)少名手,楷法端妍亦強(qiáng)半。其中六卷最名高,二為東晉四六朝。用墨之濃若點(diǎn)漆,運(yùn)筆之快如揮刀,乃知魏晉諸名帖,自上石后存皮毛。”可知敦煌遺書對其之重要,而《論書絕句》中分《晉人寫經(jīng)》《六朝寫經(jīng)》《唐人寫經(jīng)》更有全面論述。(方愛龍)