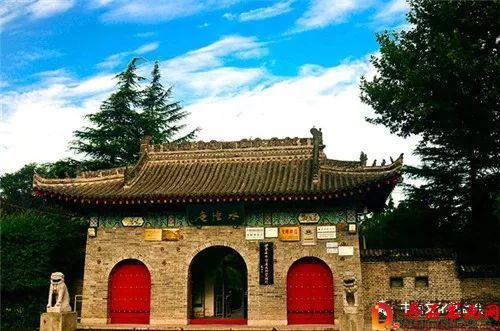

在陜西省藍(lán)田縣縣城東10公里的普化鎮(zhèn)王順山下,有一座完整保存三千七百多尊人物彩繪泥塑的古寺——水陸庵。

這座古寺被譽(yù)為“中國(guó)第二敦煌”。

水陸庵地處藍(lán)田縣城東10公里的普化鎮(zhèn)王順山下,坐落在一個(gè)形似臥魚的小島尾部。它三面環(huán)水,形似孤島,帝有青山聳立,周有河水環(huán)流,故稱水陸庵。

據(jù)《藍(lán)田縣志》及碑所記載,水陸庵系六朝古剎,唐時(shí)與上、下悟真寺組成了一個(gè)佛寺群。五代、宋、元、明、清多次重修。

水陸庵是一坐規(guī)模不大的四合院,前有5間山門,南北兩邊各有廂房13間,院中有3間中殿,西有5間大殿,是一座完整的佛家寺院,整個(gè)院落顯得清幽古樸。

彩色泥質(zhì)壁塑是水陸庵的精華所在。

所說(shuō)壁塑,也稱“隱塑”或“影壁”,是中國(guó)繪畫、雕壁合一的藝術(shù)形式,多以山水、花卉為題材,并施以色彩,形成圓雕與浮雕相結(jié)合的特殊樣式。

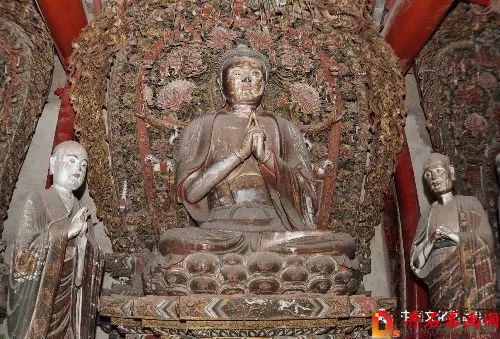

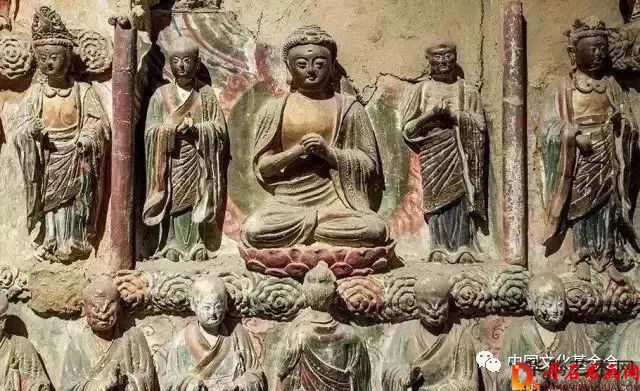

壁塑全部在庵內(nèi)的大殿里,共分為南北山墻、殿中正隔間兩壁及兩檐墻4部分,共有大小不等的佛像3700多尊。

除極少量唐至五代遺存外,絕大多數(shù)為明嘉靖四十二年(公元1563年)秦宣王朱懷埢延請(qǐng)名師塑造的。

長(zhǎng)期以來(lái),水陸庵彩塑匠師一直是個(gè)未解之謎。

直至上世紀(jì)末,從事文物研究工作四十多年的原藍(lán)田縣文管室主任樊維岳先生,畢多年之功,終于在前殿主尊釋迦牟尼佛蓮花座上發(fā)現(xiàn)了一行陰刻蠅頭小楷,經(jīng)拓印辨識(shí),為“佛像士喬仲超等山西四人造”12字,使這一謎團(tuán)得以大白天下,也為“天下明塑看山西”又添一樁實(shí)證。

水陸庵原為悟真寺之水陸殿,為六朝古剎,是當(dāng)時(shí)舉行“水陸大齋”“水陸道場(chǎng)”的重要場(chǎng)所。

悟真寺建于隋開皇年間,唐臻鼎盛,形成上、下兩院的龐大寺廟建筑群落。

明朝時(shí),秦藩王朱懷埢用了幾年時(shí)間,修為家廟。并將其改為“水陸庵”,在明嘉靖大地震后,朱懷埢又重修殿宇再塑佛像。

所以水陸庵中的彩塑,除極少量唐至五代遺存外,絕大多數(shù)為明嘉靖四十二年(公元1563年)秦宣王朱懷埢延請(qǐng)名師塑造。

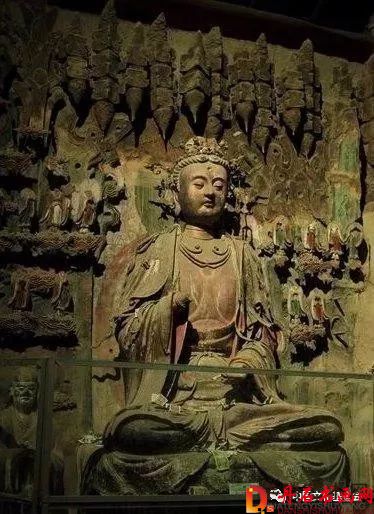

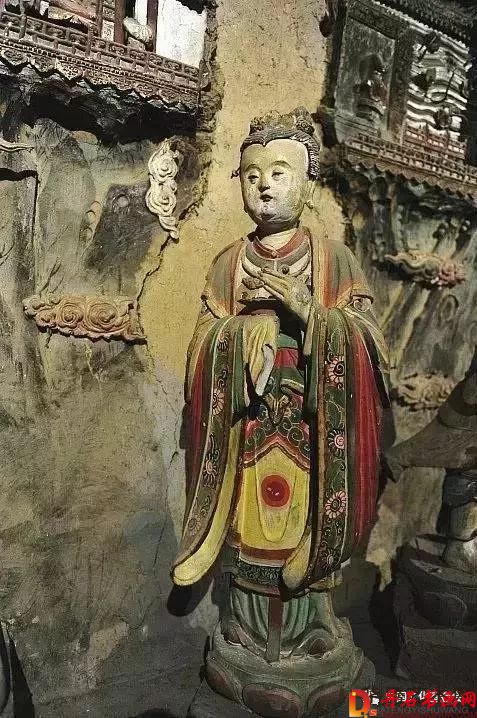

殿內(nèi)塑滿人物以及天宮樓閣、山水景物、仙禽神獸等,琳瑯滿目,不一而足。

壁塑群把繪畫、圓雕、浮雕、樓刻藝術(shù)手段容為一體,在墻、梁、柱上鑲滿了三千七百多尊人物及自然界萬(wàn)物的塑像。

件件栩栩如生,個(gè)個(gè)活靈活現(xiàn),在方寸之地上映出氣象萬(wàn)千的意識(shí)效果。

在人物雕塑上匠心獨(dú)具,尤為突出。

立足故事情節(jié),追求場(chǎng)面動(dòng)感,抓住表情、眼神、動(dòng)態(tài)等環(huán)節(jié)的變化。

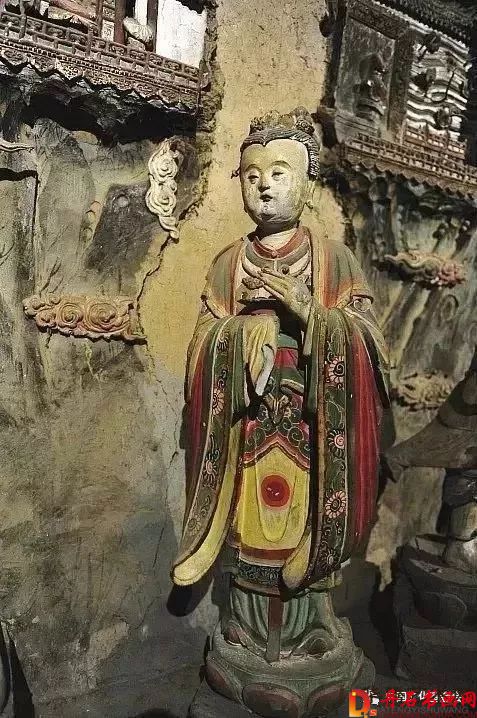

其造型、身姿、表情、服飾等繁復(fù)各異。人物表情生動(dòng)傳神,惟妙惟肖。

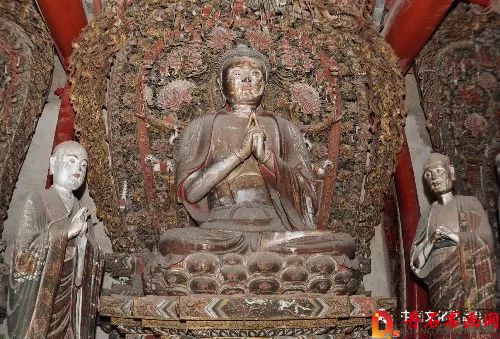

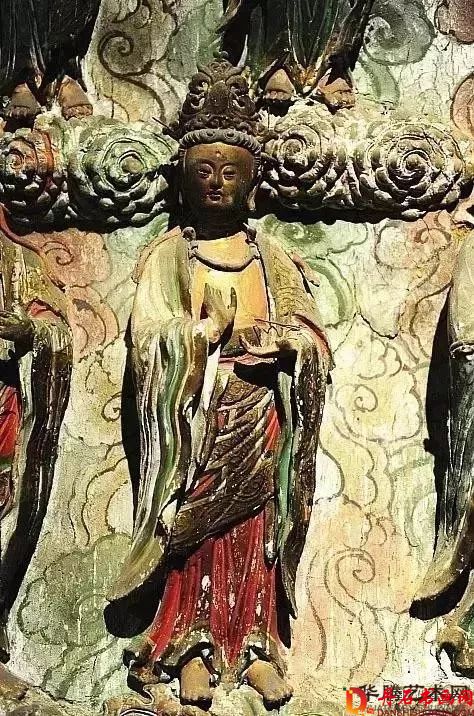

如水陸庵彩塑最為驚艷的“三大士”:

三菩薩均頭戴高聳至頂?shù)娜A冠,嘴角兩邊掛有蝌蚪式的小胡子。

這種宋元以后極其罕見(jiàn)的男相菩薩形象,也體現(xiàn)在殿中其他佛像的身上,是為水陸庵彩塑的一大特色。

其實(shí),不說(shuō)水陸庵泥塑內(nèi)容、結(jié)構(gòu)和彩繪非常特殊,保存了多種歷史藝術(shù)文化信息,具有極高的藝術(shù)、歷史研究?jī)r(jià)值。

單這些彩色泥質(zhì)壁塑作為水陸庵的精華所在,歷經(jīng)千百年,能保存如此完好,已是奇跡。

這是一個(gè)集繪畫、建筑、雕塑為一體的藝術(shù)珍品之地,讓水陸庵成為一座名符其實(shí)的東方雕塑陳列館